Cacciati dalla Spagna per volere degli Inquisitori, alla fine del XV secolo una famiglia di ebrei sefarditi attivi nel mondo della finanza trova riparo all’ombra dei minareti dell’Impero ottomano. Vi rimangono per tre secoli, quando l’ala protettrice offerta dallo statuto di protetti dell’impero Austro-Ungarico consiglia loro di traslocare a Trieste, uno dei centri dell’interscambio commerciale tra il mondo cattolico e quello musulmano. Per non disperdere i contatti in essere, nel 1802 Isaac Camondo fonda a Istanbul una banca che porta il suo nome, poi ereditata nel 1832 da suo fratello Abraham-Salomon, colui che viene ritenuto il patriarca dell’immensa fortuna dei Camondo - e le solide radici da lui piantate a Vienna, Londra e Parigi gli regalano il nomignolo di “Rothschild dell’Est”. La sua visione di sviluppo internazionale - tenere i piedi in più scarpe è una lezione che gli ebrei hanno ben imparata a loro spese - lo induce ad associare alla banca di famiglia i suoi due nipoti Abraham-Béhor e Nissim - dal 1866 rimasti orfani del padre Salomon-Raphaël -, spingendoli ad aprire una sede della banca Isaac Camondo et Cie a Parigi, cittàdove lui stesso s trasferisce nel 1869.

Già naturalizzato italiano nel 1865, nel 1867 (per aver economicamente sostenuto la causa di riunificazione dell’Italia) Abraham-Salomon riceve da Vittorio Emanuele III il titolo di conte, trasmissibile ad Abraham-Béhor, il primogenito maschio, una limitazione poi corretta nel 1870 con un secondo decreto che concede anche a Nissim lo stesso titolo e la sua trasmissibilità.

L’aver scelto Parigi quale nuovo centro operativo non scioglie comunque i legami col passato. A Istanbul il patriarca è impegnato nello sviluppo urbanistico del quartiere di Galata, operazione affiancata da un’intensa attività filantropica, con la costruzione di scuole, di ospedali e dispensari che portano il suo nome.

Portare la sede operativa a Parigi implica la necessità di disporre di una struttura di prestigio, adatta a mostrare la solidità della ditta. L’anno 1869 coincide col periodo in cui i fratelli Pereire, acquisiti i diritti sui terreni a sud del Parc Monceau, danno l’avvio a una nuova speculazione residenziale che vede quegli spazi destinati alla costruzione di hôtels particulier adatti alle esigenze di prestigio delle emergenti famiglie dell’alta società industriale e finanziaria. Nel giugno del 1870 i Camondo acquistano due lotti di terreno tra loro adiacenti, un lato rivolto al Parc Monceau, l’altro aperto sulla rue Monceau. Il lotto indicato col numero stradale 61 viene affidato all’architetto Denis-Louis Destrors, che riceve da Abraham-Béhor l’incarico di costruirvi un fastoso hôtels, struttura completata nel 1875.

Il lotto adiacente, che porta il numero 63 di rue Monceau, non è vergine: nel 1864 Adolphe Violet, un ricco imprenditore attivo nei lavori pubblici, vi aveva fatto erigere una casa, ingrandita nel 1872. L’anno seguente Nissim, il nuovo proprietario, affida all’architetto René Sergeant l’incarico di creare una nuova casa, aggiungendovi una serra decorata secondo lo stile giapponese, mentre nel 1874 l’architetto Destors ne realizza la nuova facciata.

Presto inseritisi nel mondo dell’alta aristocrazia francese, i fratelli Camondo non disdegnano di organizzare dei fastosi ricevimenti, aprendo le porte dei loro saloni adorni di oggetti d’arte.

Nel 1889, a qualche mese di distanza l’uno dall’altro, muoiono entrambi i fratelli, un evento che segna l’inizio del declino della banca Camondo. L’erede designato - Isaac de Camondo, figlio di Abraham-Béhor - pian piano si allontana dagli affari per dedicarsi alla musica e all’arte, le sue grandi passioni. Amante dell’arte decorativa del XVIII secolo, nel 1881 acquista per l’ingente somma di 100.000 franchi la pendola delle Tre Grazie, opera attribuita a Étienne Falconet e poi, sempre per la stessa somma, arricchisce uno dei saloni di casa col mobile degli Dei, una prestigiosa opera di alta ebanisteria. Ma l’interesse di Isaac non si limita all’arredamento. Col tempo raggruppa una eccezionale raccolta di pitture, disegni e pastelli di pittori impressionisti quali Degas, Manet, Monet e Cézanne, collezione in seguito donata al Louvre.

Nel 1893 Isaac vende l’hôtel al 61 di rue Monceau per trasferirsi in rue Gluck, a due passi dall’Opéra, dedicandosi anima e corpo alla melomania.

L’hôtel al 63 di rue Monceau è abitato da Moïse de Camondo, l’erede di Nissim. A differenza del suo estroverso cugino Isaac, Moïse vive una vita più convenzionale. Il 15 ottobre 1891 sposa Irène dei conti Cahen d’Anvers (La Petit Irène ritratta da Pierre-Auguste Renoir nel 1880), nata in seno ad una potente famiglia di finanzieri ebrei. Lui ha 31 anni, 19 la sposa. La luna di miele dura otto mesi, passati nella villa di Cannes. Nel 1892 nasce Nissim, nel 1894 Béatrice. Nel frattempo, giusto per rinforzare i nuovi vincoli familiari, Moïse e suo suocero acquistano un mastodontico yacht, Le Geraldine.

Nel 1897 tutto cambia: Irène fugge di casa in compagnia del conte Charles Sampieri, responsabile delle scuderie Camondo. Le pratiche per il divorzio - interminabili e rese pubbliche e scandaloso dai giornali - si concludono l’8 gennaio 1902, coi figli lasciati alle cure paterne. Venduto lo yacht, Moïse reinveste in una vasta tenuta nei pressi di Chantilly, ricca di boschi adatti per la caccia, rinominando Villa Béatrice l’esistente dimora.

Due annotazioni:

- Per unirsi a Sampieri, coetaneo di Moïse, Iréne si converte al cattolicesimo: non può saperlo, ma nel 1944 questa conversione sarà la sua salvezza.

- Nel dicembre 1903 i due fuggitivi hanno una figlia, Claude Germaine.

Moïse coltiva la passione per i viaggi e per le automobili, già condensate nel 1901 nella partecipazione alla gara Parigi-Berlino. Rimasto solo, in compagnia dei figli ogni anno ama passare il mese di dicembre a Saint-Moritz, quello di gennaio a Monte-Carlo, i mesi estivi a Biarritz, Dinard o altre località à la page.

È solo alla morte del cugino Isaac (1911) che Moïse eredita la direzione della banca di famiglia, a cui s’aggiungono altri incarichi in consigli d’amministrazione. Non amante dei rischi finanziari, la sua direzione bancaria è caratterizzata dalla mera gestione conservativa.

Il tempo passa, i figli crescono, una prima guerra mondiale arriva.

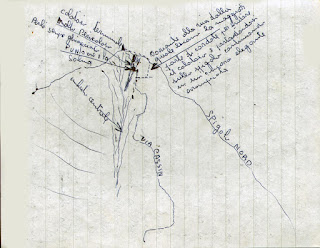

Patriota convinto, nel 1914 il ventiduenne Nissin s’arruola nell’aviazione. Nel 1915, in qualità d’osservatore, partecipa a numerose missioni volte a fotografare i campi di battaglia di Verdun e della Somme. Nel luglio del 1916 prende il brevetto di pilota. Il 5 settembre 1917 Nissim lascia la base di Villers-les-Nancy per una nuova ricognizione. Con lui sul velivolo, un Dorand, vi è Lucien Desessard, fotografo e artigliere. A tremila metri di quota incrociano un aereo tedesco, il Dorand è abbattuto. Tre settimane dopo la conferma: i due aviatori sono stati sepolti con gli onori militari nel cimitero tedesco di Avricourt.

La notizia della morte dell’amato figlio getta Moïse nella più totale disperazione. Per lui tutto è finito. Nel 1919 vende la banca, nel 1924 redige il testamento, donando il suo palazzo e le collezioni in esso contenute allo Stato francese, ponendo precise condizioni, tra cui: «Desidero che il museo sia tenuto in maniera impeccabile e pulito meticolosamente. Non è compito facile, nemmeno con personale di primo livello, che dovrà essere composto da un numero di addetti sufficiente alla bisogna; il lavoro è tuttavia facilitato da un sistema completo di aspirazione che funziona con poca spesa e meravigliosamente bene. […] Nei giorni di pioggia i visitatori potrebbero accedere dal cancello di ferro battuto che dà sul passaggio carrabile coperto che collega il cortile con boulevard Malesherbes. Tale cancello è preceduto da un ampio marciapiede che potrebbe essere ricoperto di stuoie e lungo il quale si potrebbero disporre dei portaombrelli.»

Moïse de Camondo muore il 14 novembre 1935 e a vegliare sull’esecuzione del testamento paterno si applica la figlia Béatrice, colei che il 21 dicembre 1936 - presente il Presidente della Repubblica e altre cariche dello Stato - inaugura ufficialmente il Musée Nissim de Camondo, dedicato al figlio (e fratello) morto per la Francia.

È di nuovo guerra, con l’occupazione tedesca e il governo di Vichy affidato a Pétain.

In quanto ebrei da più di tre generazioni (mentre ne bastano solo due se entrambi i coniugi sono ebrei) nel dicembre del 1942 Béatrice, Léon Reinach (suo marito dal 1919) e i loro due figli - Fanny (1920) e Bertrand (1923) - sono arrestati e deportati nel famigerato campo di Drancy, periferia est di Parigi.

Il 20 novembre 1943 Léon, Fanny e Bertrand vengono stipati sul Convoglio 62 diretto ad Auschwitz. Sono 1200 le persone a bordo. All’arrivo 914 di loro sono subito uccise, mentre Léon e Bertrand vengono fatti proseguire verso i campi di Birkenau (Léon) e Monowitz (Bertrand).

Il 31 dicembre 1943 Fanny viene uccisa ad Auschwitz.

Il 7 marzo 1944 Béatrice è una delle 1501 persone che lascia Drancy per salire sul Convoglio 69 diretto ad Auschwitz.

Il 22 marzo Bertand è ucciso nel campo di Monowitz.

Il 12 maggio Léon è ucciso a Birkenau.

Il 4 gennaio 1945 Béatrice è uccisa ad Auschwitz.

Da questa mattanza ne escono indenni il Musée Nissin de Camondo, dal 1936 non più una depredabile “casa di giudei” ma di proprietà dello Stato francese (Musée des Arts Décoratifs) e Irène nata Cahen d’Anvers, ex moglie di Moïse de Camondo, madre di Béatrice, nonna di Fanny e Bertrand, fortunosamente convertitasi al cattolicesimo “prima” del 1940, data limite imposta dalle leggi razziali. Sarà lei l’erede dei Camondo.